legami

N.56 gennaio 2025

I ragazzi alla prova dell’offline

Il bisogno di apparire, i filtri sulla propria immagine e sulla propria vita, i casi di isolamento e la fabbrica delle illusioni. Con la psicologa Anna Bandera andiamo alla ricerca di cause, sintomi e compiti di responsabilità. Perché proibire non è la soluzione. Ma non possiamo abbassare la guardia

Online e offline non sono due facce della stessa medaglia, destinate a rimanere per sempre divise tra loro benché indivisibilmente unite dal momento del conio. Queste due realtà sono a tutti gli effetti una cosa sola, anche se, almeno per ora, abbiamo bisogno di usare degli strumenti tecnologici per fruire della Rete e di tutti i suoi strumenti. È questo che ci dà l’illusione che ciò che è al di qua dello schermo sia del tutto reale e quello che c’è dietro sia per lo più virtuale, cosa che in parte ovviamente è vera.

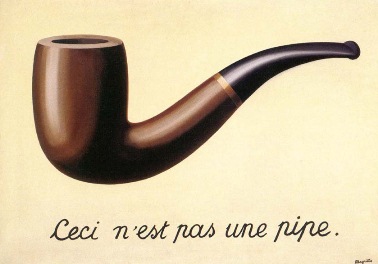

Un videogioco, per realistico o addirittura perfetto che sia, è certamente virtuale, anche se a far compiere le azioni ai suoi protagonisti sono persone in carne e ossa. Virtuale è una grafica, un’immagine o una qualsiasi rappresentazione della realtà, come ci insegna la famosa opera di René Magritte La trahison des images, meglio nota come Ceci n’est pas une pipe, ma perfino su qualcosa di così evidente, ben prima della rivoluzione digitale, si è dibattuto a lungo.

Nel frattempo il mondo è cambiato. Radicalmente. Se un centinaio di anni fa la provocazione della pipa di Magritte poteva sembrare un mero divertimento intellettuale, oggi ci ritroviamo spesso a interrogarci su cosa stiamo vivendo e su come la tecnologia abbia influito sulle nostre vite e minato ogni nostra certezza.

I ragazzi di quarant’anni fa non avevano dubbi, ad esempio, che incontrare degli amici o una “crush[1]” per strada o in un locale fosse enormemente meglio che parlarci al telefono. Ovviamente una telefonata era meglio che niente, ma l’ambizione di ogni interazione era sempre quella di incontrarsi davvero, di abbracciarsi o forse, chissà, addirittura baciarsi. Per molti ragazzi delle ultime generazioni questo sembra non essere più troppo scontato. O meglio: sembra essere venuta meno quella ottimistica certezza che faceva ritenere che un incontro in carne e ossa potesse funzionare meglio di qualche ora passata a chattare o a giocare online. Oppure l’esatto contrario, con “zone franche” come le discoteche e i locali in cui molti adolescenti finiscono per ritrovarsi a “limonare” con dei perfetti sconosciuti, senza nessuna pretesa o aspettativa al riguardo.

Ma perché i ragazzi di oggi fanno oggi più fatica nelle relazioni offline? Quanto c’entrano il web e i social in questo che sembra essere un trend sempre più evidente e addirittura certificato da studi e ricerche? Ne abbiamo parlato con Anna Bandera, psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva, che ci ha spiegato come, prima di ogni altra cosa, gli strumenti social della Rete mettano molti nella condizione di mostrare un ritratto di sé che spesso ha poca aderenza con la realtà.

«Purtroppo non sempre si fa passare attraverso i social una versione autentica di se stessi. Spesso si pubblicano con una certa idealizzazione stati d’animo e sensazioni che non corrispondono a ciò che in realtà si vive. Questo si palesa, ad esempio, in molti rapporti di coppia, laddove magari si leggono in Rete dichiarazioni d’amore o condizioni di particolare vicinanza emotiva, quando in realtà si vive una situazione che non rispecchia quanto pubblicato. Oppure pensiamo all’immagine che gli adolescenti danno di sé, perché questo è un altro campo che io esploro molto, incontrando ragazzi che sui social si presentano in un certo modo, ma che in realtà poi sono altro».

Un po’ come se sui social ci si sentisse spinti a crearsi una sorta di avatar, un alter ego ispirato a noi ma forse più interessante, più capace di attrarre o comunque diverso.

«Molti ragazzi mi dicono, ad esempio, che quando escono fanno fatica a divertirsi, a sentire tutta la gamma emotiva e che, magari per non annoiarsi o per “sentire” la serata, finiscono per far uso di sostanze come le cannabinoidi o l’alcol. Onestamente non so se dal Covid in poi questa tendenza sia aumentata, ma negli ultimi anni non è raro incontrare ragazzi o anche giovani adulti che faticano nelle relazioni interpersonali».

Questo si rispecchia poi nei legami affettivi: in generale, con la famiglia, gli amici, i fidanzati e fidanzate.

«C’è una fragilità molto forte nelle relazioni, che a volte deriva dal contrasto tra la realtà e la narrazione di sé sui social, ma ci sono anche altre dinamiche. Ad esempio trovo estremamente pericoloso che, talvolta, si usino strumenti come quello del sondaggio sui social per ottenere risposte dai propri contatti, ma anche da perfetti sconosciuti, su problematiche personali di una certa delicatezza. Così come capita di leggere post in cui viene esposta una propria condizione critica: mi sono appena separata, ho due bambini che sono molto sofferenti per quanto accaduto, che consiglio mi date? Questo è davvero pericoloso» e oltretutto presta il fianco a eventuali malintenzionati, pronti ad approfittare delle debolezze altrui per ottenere qualcosa per sé.

Del resto «in Rete ci sono moltissime donne e uomini soli, che cercano incontri attraverso piattaforme o siti, perché si lavora tutti tantissimo, non si ha più tempo e quando si esce non è facile incontrarsi. Forse, però, è anche perché adesso si è meno attrezzati per un incontro in cui davvero ci si voglia mettere in gioco e conoscersi, non soltanto ad uso e consumo del momento. Questo lo vedo anche nei ragazzini, così come nei giovani e negli adulti: si fa davvero tanta fatica».

A differenza della dimensione online, in cui molte cose scorrono via senza lasciare traccia o in modo comunque più fluido, infatti, «la vita offline comporta tutta una serie di sfaccettature e di fatiche. Le relazioni di coppia, ma anche quelle di amicizia, sono dei costrutti mobili, cioè evolvono o involvono. Oscillano nel tempo, si possono esaurire, si possono problematizzare o possono migliorare, ma molto dipende dal contributo che noi mettiamo e dal contenuto di cui le riempiamo».

A complicare le cose c’è poi la trasversale diffusione delle App di messaggistica, che consentono di scambiare messaggi rapidi e asincroni, cui rispondere o non rispondere a piacimento, appena possibile, ma senza nessuna apparente premura; queste in qualche modo inquinano la socialità e ci abituano a un “botta e risposta” dilatato nel tempo, alterato dagli stimoli esterni della quotidianità, del lavoro e degli impegni. Un “agio” nell’interagire che nella vita reale non c’è. In una relazione offline si deve infatti interagire in tempo reale, avere risposte pronte, che si possono però prestare a fraintendimenti oppure che feriscono, dividono, allontanano.

«Il rifiuto della realtà, o la preferenza per l’online rispetto all’offline è l’anticamera di uno stato di vera e propria patologia, che si spinge fino ai casi in cui alcuni rifiutano addirittura di uscire dalla propria camera, presentando spesso un’alterazione completa dei ritmi sonno veglia, della frequenza scolastica e della socializzazione»

Qualcosa che ovviamente può accadere anche online, dove «i ragazzi e gli adolescenti sono molto condizionati da questo modo di esprimere o non esprimere se stessi. Tante amicizie si chiudono via messaggio, tante relazioni si vivono attraverso questi canali e più che più che dal vivo.

C’è poi il mondo dei videogiochi; una sorta di grande paravento dove potersi identificare o nascondere dalle proprie fragilità, dalle paure che fanno parte del naturale percorso di crescita. Quindi, anche in questo caso, ci troviamo di fronte a un tempo in cui la crescita viene un po’ decantata, durante il quale gli adolescenti possono recuperare energie per poi portarsi nel mondo oppure un tempo di sospensione che implica una difficoltà nel mettersi in gioco successivamente».

Questo in alcune circostanze può portare all’isolamento, come nei casi estremi degli hikikomori[2]. Fenomeni che la pandemia ha certamente acuito, spingendo alcuni verso altre tipologie di rischi, come ad esempio quello della ludopatia.

Occorre stare molto attenti, perché «il rifiuto della realtà, o la preferenza per l’online rispetto all’offline è l’anticamera di uno stato di vera e propria patologia, che si spinge fino ai casi in cui alcuni rifiutano addirittura di uscire dalla propria camera, presentando spesso un’alterazione completa dei ritmi sonno veglia, della frequenza scolastica e della socializzazione».

Problemi che talvolta si manifestano anche sotto forma di una diffusa incapacità di molti giovani di uscire dalla dimensione di spettatori, che mantengono anche di fronte ad eventi in cui sarebbe richiesto un intervento, fosse anche soltanto quello di chiamare i soccorsi in occasione, ad esempio, di un atto di bullismo di cui sono testimoni. Una pericolosa tendenza a guardare il mondo come se si fosse sempre davanti a uno schermo, come se ciò che si vede non fosse reale e questo accade per «mancanza di empatia, come per una sorta di dissociazione da quello che succede. D’altro canto la visione del futuro dei nostri ragazzi è spesso compromessa, statica e aprogettuale. Sono talmente abituati a vedere porte chiuse davanti a loro e la rappresentazione che gli adulti danno loro del futuro è così grave e priva di speranza, che si riducono a vivere nell’oggi, nel presente e nell’istante, che è proprio ciò che i social sono in grado di dargli senza fare nessuno sforzo».

Queste piattaforme, però, generano anche delle spaventose “bolle sociali” governate da algoritmi che premiano e mostrano tutto ciò che “funziona”, ovvero quei contenuti che sono capaci di tenere le persone per più tempo possibile incollate allo schermo a far traffico sul loro sito, consumando anche la pubblicità che i social, come gli altri media, sono pagati per erogare.

«Sono talmente abituati a vedere porte chiuse davanti a loro e la rappresentazione che gli adulti danno loro del futuro è così grave e priva di speranza, che si riducono a vivere nell’oggi, nel presente e nell’istante»

Poco importa se i contenuti che funzionano meglio siano allegri, tristi, controversi o, magari, anche particolarmente belli o utili, perché gli algoritmi di queste piattaforme non sono in grado di comprendere altro che l’interesse di chi li consuma. Di fatto, semplificando all’estremo, ci danno in pasto ciò che ci piace e che siamo invogliati a condividere con altri, piuttosto che ciò che ci farebbe bene o ci insegnerebbe qualcosa.

«Anche da questo si può cogliere la difficoltà dei ragazzi a sintonizzarsi emotivamente su ciò che il contesto propone loro, perché non c’è un tema, non c’è una differenziazione di stati emotivi ed è tutto un insieme di cose che scorrono sullo schermo in modo compulsivo. È così che loro stessi non riescono più a distinguere il fatto grave dal fatto più consueto», se non addirittura ciò che è bene e ciò che è male.

«C’è poi un altro messaggio che passa molto dai social ed è l’idea che si possano fare soldi senza competenze, senza impegno, rapidamente. Questo ha danneggiato gravemente i ragazzi, secondo molti dei quali si può arrivare ovunque anche senza nessun tipo di preparazione. Da questo punto di vista temo che il mondo degli influencer abbia restituito loro una rappresentazione del mondo completamente falsata».

Per uscire da queste dinamiche non è purtroppo sufficiente imporre ai ragazzi delle regole. Occorre generare consapevolezza, abbandonare qualsiasi tentazione proibizionista e lavorare sull’utilizzo critico di questi strumenti, che certamente presentano dei fattori di rischio, ma che possono anche essere delle ottime risorse, se usati nel modo corretto.

L’errore più grave che si possa fare con il web e i social media, infatti, è proprio quello di proibire o di demonizzare, atteggiamenti che spingono semmai i ragazzi a trasgredire e a prendere il peggio che questi strumenti possono offrire. Se vogliamo che essi ritrovino il piacere delle relazioni e la capacità di gestione dei legami affettivi, ciò che possiamo e dobbiamo fare è invece affiancarli in un percorso di consapevolezza che gli consenta di comprendere, discernere e scegliere nel modo più proficuo e con il minor rischio possibile.

Un compito difficile, che può richiedere anche il supporto di alcuni professionisti, ma che è il solo percorso virtuoso che si possa scegliere di intraprendere.

[1] Espressione gergale che indica la persona verso la quale si ha una “cotta” o si ritiene di essere innamorati, indipendentemente dall’essere più o meno ricambiati e dall’eventuale possibilità che questo accada davvero, come nel caso delle “crush” verso personaggi famosi o persone in qualsiasi modi irraggiungibili.

[2] Dal giapponese “stare in disparte”, oppure “staccarsi”, in riferimento a persone che scelgono di rinunciare alla propria vita sociale, rimanendo confinati in casa o, nel caso degli adolescenti, nella propria cameretta. Una forma di autoreclusione che spinge chi la pratica a rifiutare il contatto con la gente e con la realtà esterna.