strappi

N.62 settembre 2025

«Per salvare un affresco, lo strappiamo dal muro»

Alberta Carena e Alessandra Ragazzoni ci svelano la tecnica (e il fascino) della tecnica del restauro a strappo

La bottega di Via Aselli, al numero 7, è un gioiello incastonato nella città. Qui dal 1992, Alberta Carena e Alessandra Ragazzoni danno vita a qualcosa che è un sottile confine tra realtà e magia. Dopo averli “strappati” da una parete, restaurano affreschi dalla storia centenaria, alcuni dei quali con un valore artistico inestimabile.

Si sono conosciute sui banchi e nei laboratori della scuola regionale Enaip di Botticino, provincia di Brescia. Alberta, dopo aver concluso gli studi in legge, si è specializzata in restauro dipinti su tela e tavola. Alessandra, invece, dopo il liceo artistico, ha scelto la strada del restauro sculture lignee. Oggi, in questo laboratorio che trasuda passione, si occupano ad ampio raggio di manutenzione e conservazione di beni vincolati, di significativo interesse dal punto di vista storico-artistico: facciate di edifici monumentali, stucchi, tempere su muro, materiali lapidei, dipinti su tela e su tavola, policromie lignee.

E affreschi, appunto: «Ci siamo conosciute a Sabbioneta grazie a un restauratore di Brescia a cui avevano affidato come commessa per un restauro del Teatro Olimpico. Per due anni abbiamo lavorato fianco a fianco proprio su affreschi. A quel punto avevamo già ben compreso quale sarebbe stata la nostra strada…». Il passaggio successivo è la creazione di una società, la ricerca dei primi lavori, l’attenzione a ogni piccolo dettaglio all’interno di un lavoro così minuzioso da apparire quasi chirurgico.

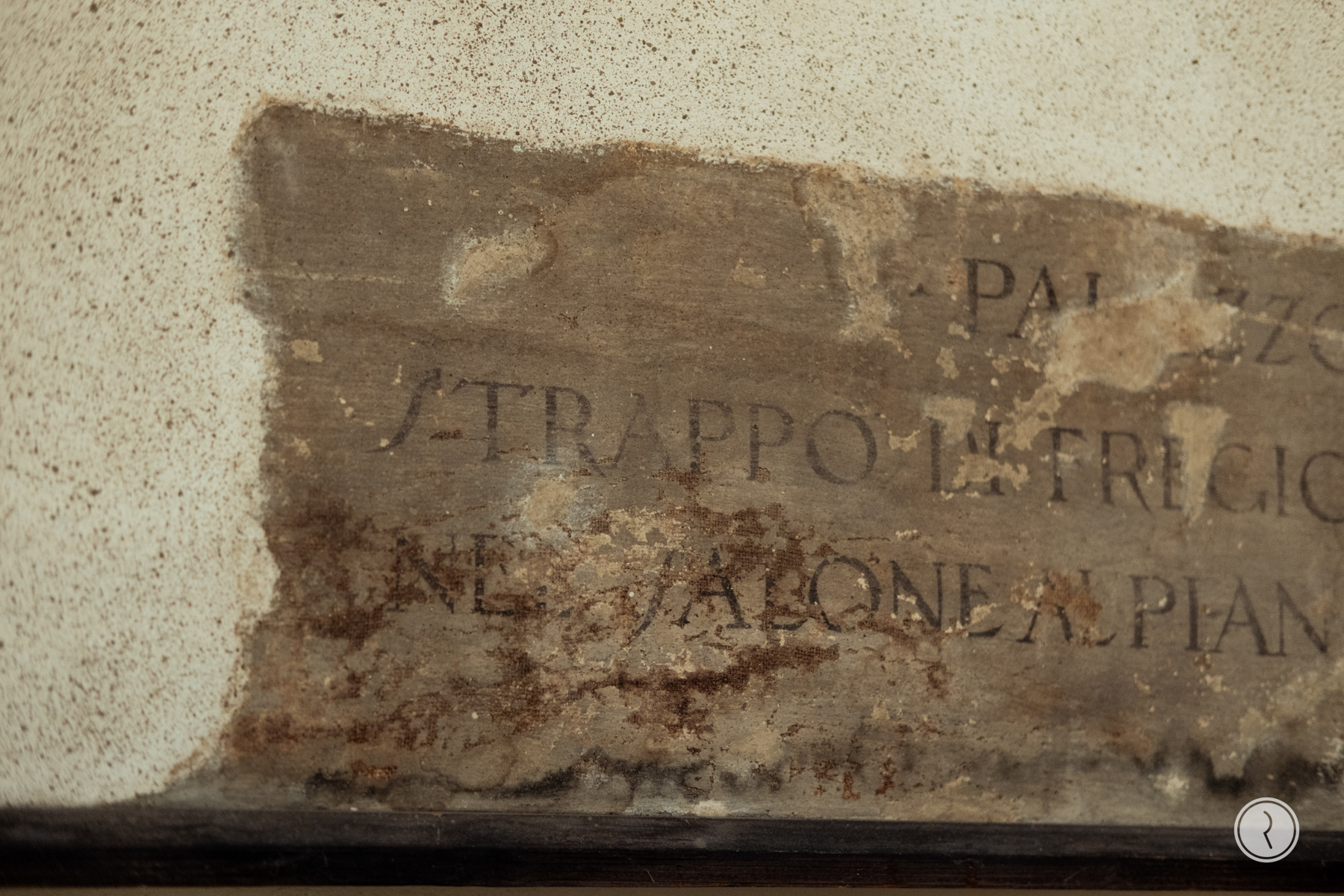

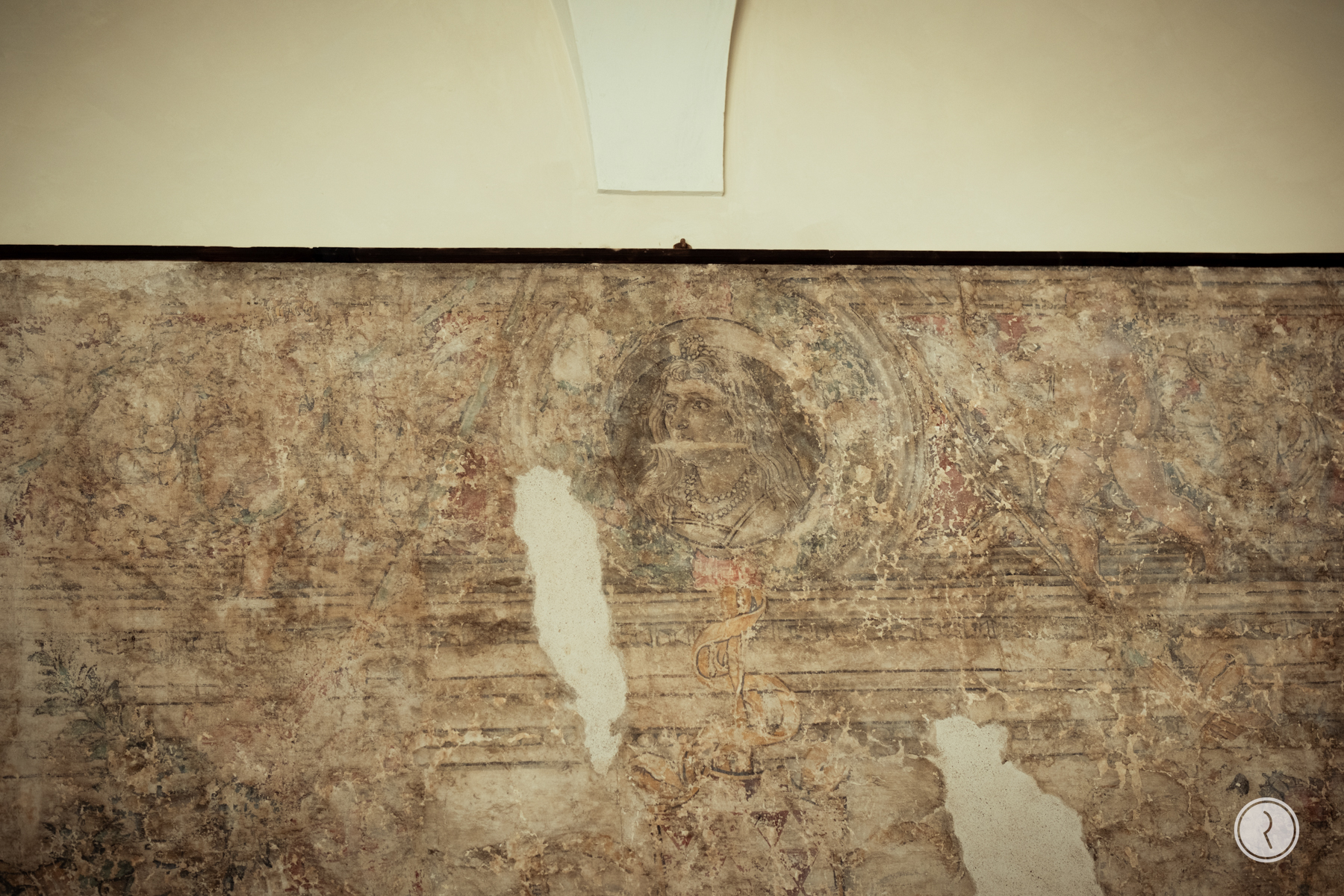

«Nelle nostre corde – dicono – c’è sempre stata l’idea di un lavoro di gruppo, corale, di squadra. Il cantiere è tutto questo. Ha un sapore differente dal laboratorio dove invece ti vede parecchio solitario e con orizzonti più limitati. Il cantiere ti porta fuori, permettendoti spesso di viaggiare, conoscere e confrontarti con tanti colleghi provenienti da realtà e contesti differenti. È un tipo di lavoro più dinamico, hai tutto un mondo attorno. Ci piace formare le squadre, che richiedono tanto impegno e partecipazione. Oggi abbiamo tre dipendenti e facciamo tutto: tavole, tele, sculture, affreschi, marmi. Anche se l’affresco rimane l’attività principale». Mostrano con orgoglio un fregio di palazzo Raimondi riportato su tela proprio con la tecnica dello strappo. Si incolla una tela sull’affresco e la si “strappa” dal muro, ottenendo una tela sulla quale è impresso il dipinto “in negativo”. Successivamente il “riporto” trasferisce “in positivo” il dipinto. L’ultima fase consiste nell’incollare una seconda tela sul retro di quella strappata, si scioglie la prima colla e si stacca la prima tela. In questo modo l’affresco resta trasferito sulla seconda.

«Non è l’unica tecnica che viene utilizzata», continuano Alberta e Alessandra. «La prima risale ai romani ed era quella del massello. Voleva dire rimuovere la muratura, asportandola per poi lavorarla. Oggi non si utilizza più, principalmente perché i pesi sono consistenti. Si è passati successivamente allo stacco, che comporta invece la rimozione della pellicola pittorica di spessore compreso, usualmente, tra uno, massimo tre centimetri. Ha riscontrato un ottimo successo nel Rinascimento, poi parzialmente è stata abbandonata nel secondo quarto del Settecento dove ha cominciato a svilupparsi la tecnica dello strappo, molto più pratica e veloce, anche se in realtà fa sentire meno la natura dell’intonaco e dell’affresco». Ne erano depositari pochissimi operatori, per la maggior parte compresi tra i territori emiliano-lombardi: «Ha determinato uno sviluppo incontenibile dell’astrattismo. Lo strappo si limita soltanto alla pellicola pittorica. Vengono applicate delle tele sul dipinto su muro, il tipo di materiale è diverso a seconda dell’operatore. Normalmente veniva utilizzata una colla animale, data a caldo, incollando queste tele. La tela calda evaporando e asciugandosi perde acqua per evaporazione, determinando una contrazione del volume, cosa che dava il via allo strappo. È come fare una ceretta, anche se all’interno di questa operazione si fondono perfettamente fisica e chimica. Bisogna poi riportarlo in negativo, fornendo un nuovo supporto al colore. Normalmente è una operazione che richiede tre o quattro giorni ed occorre farla con il caldo e un clima asciutto. L’evaporazione deve essere veloce, il freddo infatti sviluppa muffe capaci di deteriorare il colore. Il nostro clima non è proprio l’ideale, spesso occorre ricreare le condizioni adatte con ventilatori e macchine che generano calore».

Storicamente nel Novecento questa tecnica si è sempre più diffusa: «Durante le guerre mondiali molti edifici hanno subito così tanti danni, che nell’immediato dopo guerra l’attività si è intensificata. L’idea era quella di avere un bene mobile a disposizione in caso di altro evento bellico. L’altro grande impulso l’ha dato l’alluvione di Firenze del 1966. I maestri emiliani e lombardi, inoltre, sono stati più volte chiamati in Spagna per strappare le pitture rupestri, registrando grande popolarità e riconoscimento professionale. Quando si è poi evoluta nel restauro, sono bastate competenze chimiche e dei materiali, per diffonderla anche a un livello più dilettantistico. È stata anche una mania degli storici dell’arte per indagare da vicino l’opera d’arte. Lo strappo porta via dei micron di spessore e questo ha permesso loro di studiare attentamente, per esempio, come veniva eseguito il disegno preparatorio».