strappi

N.62 settembre 2025

«È l’alba del 24 aprile. Sembra si respiri più liberamente»

In un libro curato dalla presidente della Società storica cremonese Angela Bellardi, una raccolta di note che riportano in luce le azioni dei partigiani sul territorio cremonese a 80 anni dalla Liberazione

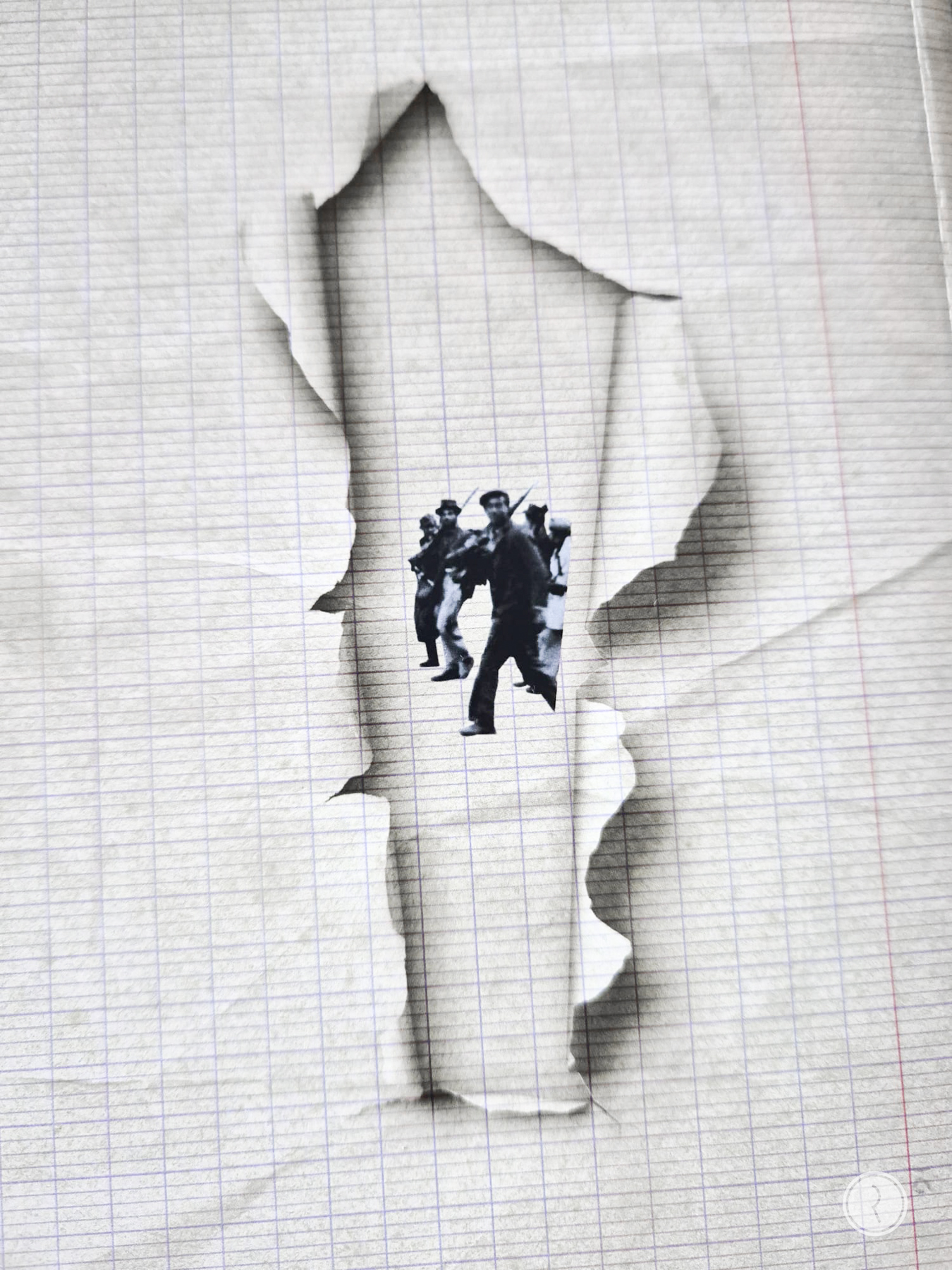

Uno strappo della e nella storia. Un taglio nella trama degli eventi del 1945. I protagonisti di questo strappo sono i partigiani del territorio cremonese. La loro determinazione e il loro credo hanno cambiato il corso degli eventi e favorito la liberazione in un contesto, quello locale, dove non era facile darsi alla macchia, perché di colline nei paraggi non ce n’erano proprio.

A raccontare la loro vicenda, a 80 anni dalla Liberazione, è un volume L’attività partigiana nel territorio cremonese a cura di Angela Bellardi, presidente della Società storica cremonese, che raccoglie “le note, a volte brevi a volte molto dettagliate, che i sindaci o i responsabili dei vari CLN (Comitati Liberazione Nazionale) inviarono al Prefetto (su specifica richiesta) tra agosto e settembre del 1945”.

La copertina dà subito una chiave di lettura: perché l’immagine è proprio quella di uno strappo di una pagina bianca, dietro alla quale si intravvedono i colori dell’Italia, di una nazione che da nascosta diventerà protagonista grazie a quelle figure in bianco e nero, i partigiani, che hanno avuto il coraggio di attraversare questa piega amara degli eventi. Persone che non si sono mai arrese e hanno lavorato per un futuro di pace e che hanno saputo riconoscere il profumo della libertà.

Spiega Bellardi: «Sono significative le parole del Comandante Giuseppe Morelli di Spineda». È lui a dire: «È l’alba del 24 aprile. Vi è uno strano profumo stamane nell’aria, sembra si respiri più liberamente, è primavera, primavera per la nostra patria, germoglieranno i nostri fiori sugli avanzi ormai essiccati di quelli che furono un tempo».

Passando da un resoconto di un comune all’altro si compone come un grande puzzle 1che potrebbe essere il punto di partenza per ulteriori ricerche – ha chiarito Bellardi – e al quale si potrebbero aggiungere le testimonianze orali» che però cominciano (per questioni anagrafiche) ad essere rare. Manca la relazione dell’allora sindaco di Cremona sostituita, nel testo, da quella inviata dallo stesso sindaco al Distretto Militare. E mancano forse altri documenti e relazioni relative ad altri paesi.

Ci fu probabilmente una censura su certi documenti, visti gli ingombranti personaggi del tempo (vedi Farinacci)? O alcune azioni dei partigiani non furono registrate perché mal viste?

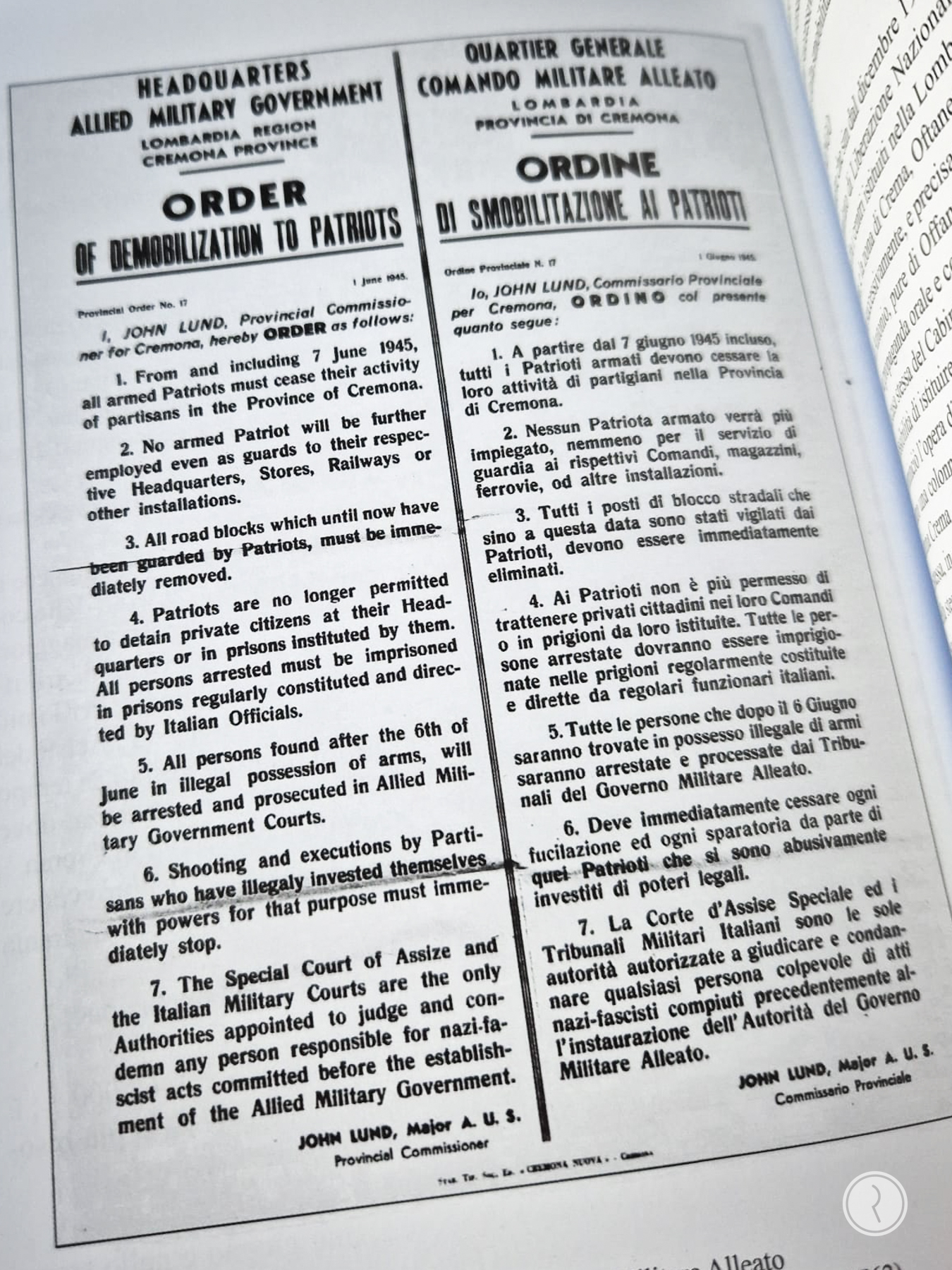

Per ora tanti interrogativi restano aperti. Così come la domanda sul perché «l’azione delle donne partigiane è registrata solo in un caso», aggiunge Bellardi. Che la loro fosse un’azione nascosta o meno valorizzata? Sta di fatto che, almeno in città, è raccontata una “lotta dura e relativamente sanguinosa”. E dal 25 aprile “nel giro di tre giorni i nazifascisti vennero catturati e dovettero evacuare dalla città”.

Non furono pochi gli atti di coraggio (talvolta solamente descritti con linguaggio asettico, talvolta raccontati con toni dal sapore patriottico). Curioso è quello di don Zaniboni di Agnadello. La sera del 26 aprile davanti ad una colonna tedesca in assetto di guerra “per evitare una inutile strage” indicò ai nemici la strada che li avrebbe portati verso Caravaggio “poiché sapeva che colà un forte gruppo di partigiani li avrebbe attesi al varco, come di fatto avvenne”.

Altrettanta determinazione ebbe una squadra di “patrioti” (così vengono nominati nelle relazioni i partigiani) di Cappella Cantone che lo stesso 26 aprile si diresse verso la cascina Razziche per affrontare 40 tedeschi ben armati. E i racconti sono davvero tanti.

«Ogni relazione racchiude una storia – scrive nell’introduzione il presidente della Provincia Roberto Mariani – ogni firma di sindaco o di referente dei CNL rappresenta un volto, una voce, una comunità che ha voluto contribuire, con coraggio e determinazione, alla rinascita della libertà».