clic

N.20 Aprile 2021

Il respiro del Kilimanjaro

nella mente e sulle spalle

Con le cinghie dello zaino strette al corpo e lo sguardo "verso la luna", racconto della salita al Kibo la vetta più alta d'Africa

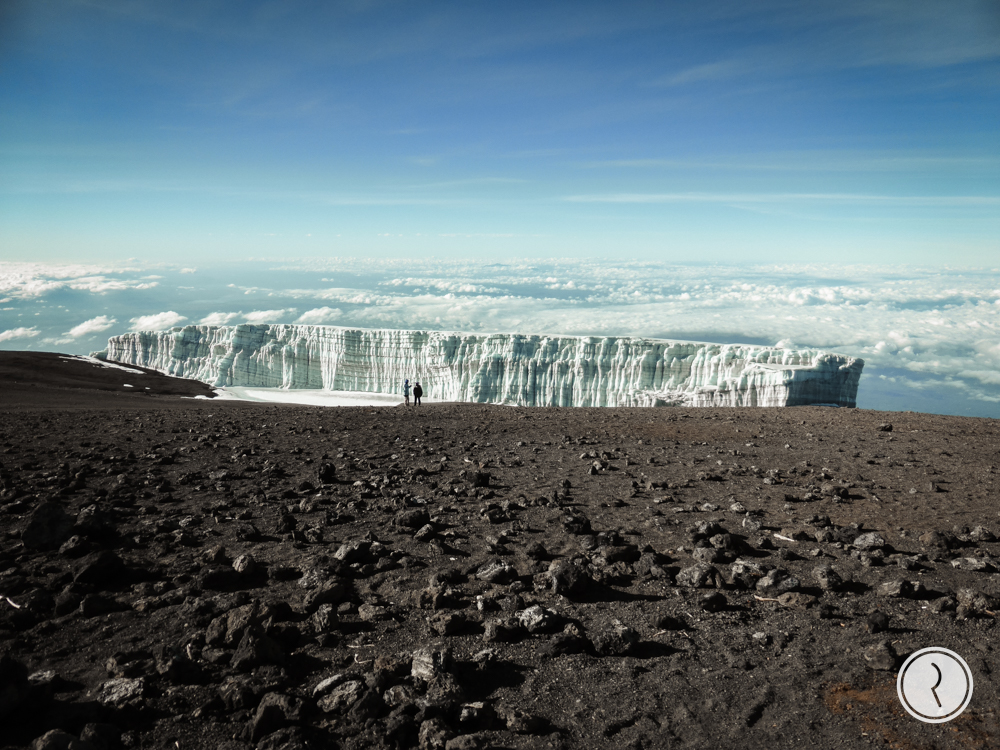

È la notte del Kibo, la vetta più alta della catena montuosa del Kilimanjaro e dell’intero continente africano. Una volta lassù, ai 5895 metri di Uhuru Peak, allungando il braccio verso l’alto si potrà toccare il cielo con il dito. Senza ricorrere a metafore.

La vetta del Kibo è la terra promessa degli escursionisti: trekker dell’anima disposti ad affondare gli scarponcini nel fango del sentiero e della fatica. L’ultimo strappo è un calvario lungo 6 ore e 1200 metri di dislivello. Il campo base lo raggiungi in quattro giorni di marcia, seguendo la via di Marangu. La più “semplice”. A questa latitudine la chiamano: “Coca Cola route”. L’ascesa si beve in un sorso, sostengono i “porter”: portatori immersi in giacche a vento uscite dagli schermi della televisione in bianco e nero. Loro calzano scarpe sfasciate e ali ai piedi: si caricano su spalle e testa montagne di zaini e provviste e scalano con passo rapido i dislivelli, danzando sulle superfici sconnesse del terreno. Sono gli unici ad andare di fretta, agli altri la velocità è preclusa. Il Kilimanjaro non è per gente che va di corsa: è per bradipi dell’esistenza. La montagna riversa per intero la sua maestosità nel corpo di chi cerca di conquistarla. E lo costringe a salire “pole pole”: adagio, adagio. Ascoltando se stesso e il silenzio che lo circonda.

Una volta giunti a Kibo hut, un capanno di mattoni e cemento con la tettoia in legno usato per metà come rifugio e per l’altra metà come rampa di lancio verso quota 6 mila, alle spalle si sono già lasciati le zanzare e il caos disordinato di Moshi, le piantagioni di caffè e banani, l’umidità di panno pesante della foresta pluviale, i secolari seneci giganti che fanno da sentinelle alla tundra d’altura. E per arrivarci, a quei 4700 metri e briciole, i piedi hanno calcato un sentiero sferzato dal vento e dai dubbi, avanzando sotto il sole cocente nel deserto di rocce laviche e terra rossa. Ocra, lo stesso colore del pigmento che cosparge i corpi dei giovani uomini masai nei giorni dell’Eunoto.

L’Eunoto è una cerimonia di iniziazione. Al contrario, però: i guerrieri depongono in modo definitivo la lancia utilizzata nelle estenuanti battute di caccia e si fanno pastori e mandriani. L’età della forza cede il passo all’età della saggezza.

Arbogasti non appartiene alla tribù masai, ma degli antichi uomini della savana ha assorbito la saggezza. «Solo se hai la mente leggera puoi raggiungere la fine del sentiero», è il mantra che ripete nelle giornate che preparano l’attacco all’erta finale. Arbogasti è una delle quattro guide del Kilimanjaro National Park alla testa della minuscola spedizione. Sulle pendici del monte porta la forza della sua gente e l’occhio acuto dei Sioux delle praterie: nell’invisibile scova l’orma lasciata dal dik dik nella radura; imperturbabile con lo sguardo zoomma sul minuscolo camaleonte che si confonde tra le foglie. Si muove con andatura flemmatica, osserva e annusa l’aria. Dice che la neve già è là, ci attende lungo l’ultimo tratto del sentiero.

La mezzanotte arriva in ritardo sull’adrenalina: alle falde del Kilimanjaro, il momento cercato con costanza bussa alla porta. Materiali tecnici indossati come armatura da opporre al gelo, muffole alle mani, nello stomaco pochi mestoli di zuppa di verdure, nelle tasche drink energetici, sali e medicinali per duellare con l’altitudine in caso di necessità.

I battiti del cuore accelerano.

Passo dopo passo.

Poi corrono, all’impazzata:

è il cuore che vuole liberarsi

dalle costrizioni della gabbia toracica

Leggera pressione sull’interruttore, la lampada frontale si accende. Guida tra le guide, la sua bava di luce è il timone che indicherà la rotta a piedi che ancora non sanno dove andranno a posarsi.

Si risparmia su fiato e parole mentre si aggiustano gli zaini. Gli spallacci vengono sistemati per distribuire lungo la schiena il peso della mochila in modo equilibrato. Si agganciano le cinture. Prima la ventrale. Ora è il turno della cintura pettorale. Tutto è pronto.

La marcia inizia. La colonna si inerpica zigzagando verso Gilman Point: l’andatura assume le sembianze di un serpente ubriaco di amarula e incertezze. Il mal di montagna comincia ad insinuarsi nella mente, come un’ombra. È il fantasma di Amleto dei trekker d’alta montagna: lo odi anche quando resta muto. I battiti del cuore accelerano. Passo dopo passo. Poi corrono, all’impazzata: è il cuore che vuole liberarsi dalle costrizioni della gabbia toracica. Guide e uomini dello staff non conoscono sui loro corpi le difficoltà di chi non ha casa ai piedi del Kilimanjaro. Ma le percepiscono. Il fiato si fa spesso come i fiocchi di neve che iniziano a precipitare dal cielo. Il Kibo è un ladro d’ossigeno. Loro intonano un canto che spezza il ritmo dell’ansimare e addolcisce l’affanno. “Jambo bwana, Kilimanjaro”: “Come va signore, Kilimanjaro”.

Lo swahili in quell’istante diventa la lingua dello spirito: conforta e rianima. È una boccata di ossigeno che ridà fiato al morale. Si avanza facendo leva sulla motivazione e l’intensità delle emozioni: una bomba di energia insperata che trascina le gambe da un punto all’altro dell’ascesa. Adesso si sale in altitudine di circa 150 metri ogni ora, lenti e costanti. Ci si aggrappa al bastone da trekking, l’uncino dove è appesa la forza di volontà. Quando le nubi si dissolvono nel vento e la notte rischiara, dal cono di buio si fa spazio il profilo di ghiaccio, lava e sabbia del cratere. Una manciata di minuti prima delle 6 del mattino un cartello di legno segnala l’arrivo a Gilman Point: 5681 metri sopra il livello del mare, in direzione luna. Anche la fioccata ora è relegata nell’angolo dei ricordi. Il freddo invece resta intenso. Accartocciati su speroni di roccia, si recuperano respiro e pensieri andati perduti. Gli occhi rivolti ad oriente, si chiede al Kilimanjaro la giusta ricompensa. Che puntuale e superba si presenta all’appuntamento. Alle spalle del Mawenzi si sprigiona la prima luce del giorno: i raggi si allungano su un orizzonte infinito. L’alba sul tetto dell’Africa ha il colore rosso e arancio delle passioni intense e il sapore leggero delle piccole imprese portate a compimento. Il cammino riprende e meno di un’ora dopo ecco Uhruru Peak e quanto rimane del suo ancestrale ghiacciaio.

Avevi ragione tu, saggio Arbogasti: la mente fa grande il corpo. È il momento di posare a terra lo zaino e liberare i polmoni. Attimi di tranquillità prima di riprendere il sentiero della vita.

Nell’altra direzione. Clic.

Un cartello di legno segnala

l’arrivo a Gilman Point:

5681 metri sopra il livello del mare,

in direzione luna