gemme

N.58 marzo 2025

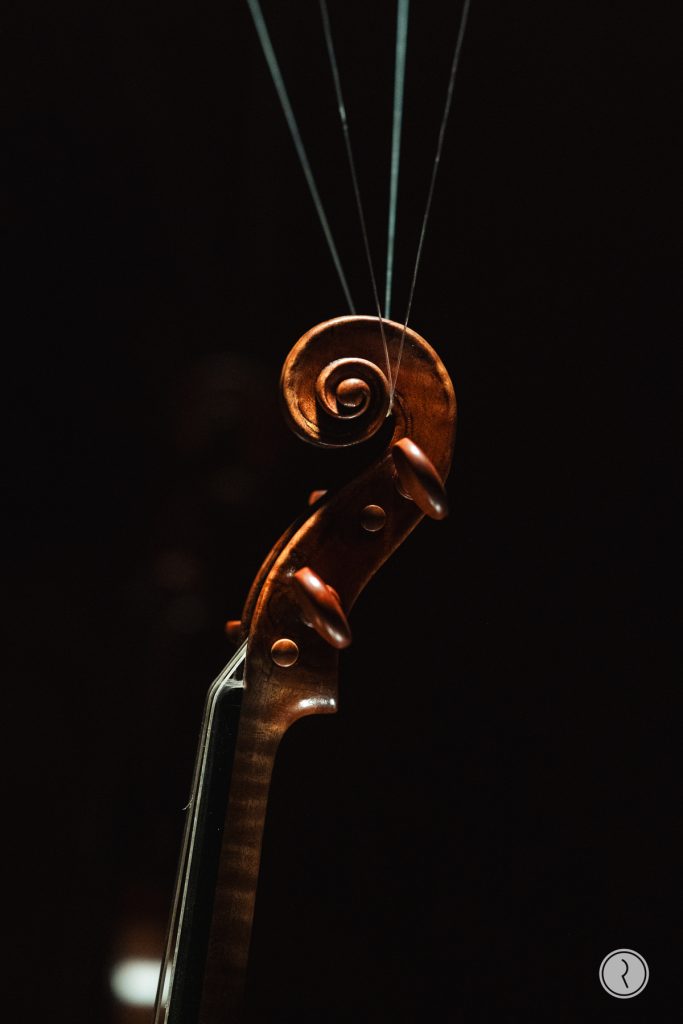

È un violino di Cremona “la cosa più bella” nel mondo in travaglio di Cormac McCarthy

Nel cuore dei suoi ultimi romanzi, nella profondità del travaglio interiore dei suoi protagonisti, il grande scrittore americano, sceglie un violino cremonese, un misterioso e preziosissimo Amati, per aprire uno squarcio di dolcezza assoluta, la via di fuga dall’orrore del mondo, la chiave d’accesso al mistero dell’umano, il tocco dell’inafferrabile. Forse addirittura “la mano di Dio” nella storia

“Era la cosa piú bella che avessi mai visto”. Piange, Alicia Western: “Mi sono messa a piangere e non riuscivo a fermarmi”.

In questa pagina di Stella Maris, con queste lacrime, la penna magistrale di Cormac McCarthy trova la più folgorante via di fuga dall’orrore “sotto la superficie del mondo” contro cui si dibattono i protagonisti dei due romanzi (da leggere insieme, come una diade) con cui, pochi mesi prima di lasciare questo mondo nel 2023, si è chiusa poderosa parabola letteraria di uno degli autori più importanti dell’ultimo secolo, premiato con il Pulitzer per La strada e arrivato al grande pubblico con il successo della trasposizione cinematografica di Non è un Paese per vecchi.

Il Passeggero e Stella Maris (pubblicati in Italia da Einaudi, proprio a cavallo della morte dell’autore) sono due romanzi esistenziali, che attraverso le anime di Bobby e Alicia Western affondano la penna nelle ombre più oscure della contemporaneità, dibattendosi con disperata inquietudine nella incessante ricerca delle “fondamenta del mondo”.

Nel primo romanzo Bobby è un tenebroso “sommozzatore di recupero” in fuga da misteriosi agenti e dai fantasmi della propria esistenza, lungo una strada tratteggiata dalla presenza di amici e conoscenti emersi dalle periferie della società, da momenti di cupo abbandono e soste (continuamente si ferma e “rimane”) di struggente dolcezza.

“Io non lo so, Bobby”, lo accarezza la nonna, presenza centellinata ma indispensabile quando la vita lo porta al limite: “Bisogna credere che nel mondo c’è del buono. Direi che bisogna credere che se nella vita ti rimbocchi le maniche poi ti arriva. Uno può sbagliarsi, ma se non ci crede allora una vita non ce l’avrà”.

Le colpe dei padri (il loro era uno dei fisici che lavorò al progetto Manhattan, “che a partire dalla pura polvere della terra aveva creato un sole infausto”), la ricerca scientifica e il senso ultimo delle cose, il posto della propria vicenda nel corso della storia dell’umanità, la filosofia platonica e la fisica quantistica, il ritorno al rapporto originario con la natura, la fede, l’amore e la morte: “Tutto mi fa soffrire”.

Bobby Western è “il passeggero”, la sua vicenda è quella della nostra umanità: fragile e tenace nella ricerca dell’inafferrabile.

“Mi interessano i per sempre” gli fa dire McCarthy in uno dei tanti passaggi da appuntarsi a margine della pagina su cui capiterà senza dubbio di tornare. È un viaggio lento e, insieme tumultuoso, che inizia nelle gelide oscurità dell’abisso (“recupero qualsiasi cosa sia andata persa”) e termina su una spiaggia remota dove “si sdraiava sulla sabbia asciutta […] e come i marinai del passato studiava le stelle”.

L’ultimo degli uomini è solo nell’universo che si oscura intorno a lui.

Piange ogni cosa con un unico pianto.

Piange “il passeggero”.

E ci riporta al drammatico e sconvolgente incipit: nella prima pagina degli ultimi romanzi della sua vita, Cormac scaglia il lettore in un bosco innevato. È l’alba del Natale. Sul finire della notte di “quel freddo e appena accennato giorno di Natale”, chiamato dal “lavoro del vento”, un cacciatore trova il corpo di Alicia Western:

Pendeva tra i nudi e grigi tronchi degli alberi invernali con il capo chino e le mani leggermente rivolte all’infuori come quelle di certe statue ecumeniche la cui postura chiede che ne venga contemplata la storia. Che vengano contemplate le fondamenta del mondo poiché originano dal travaglio delle sue creature.

È questa visione tragica, da questa pagina uno, poderosa e disturbante, a introdurre la figura di Alicia, che ne Il passeggero ritorna con i racconti delle sue allucinazioni schizoidi, e con la sua morte e con il suo amore assoluto e inconfessabile segna l’anima del fratello come la fusciacca rossa che si era legata al vestito bianco nell’ultima notte “perché potessero trovarla”.

È poi in Stella Maris a rivelarsi in tutta la complessità dei grandi personaggi della letteratura mondiale, portata alla luce nei dialoghi con il dottor Cohen, lo psichiatra che la prende in cura quando è lei stessa ad auto-ricoverarsi nella clinica il cui nome dà il titolo al libro.

Sono dialoghi serrati in cui la mente speciale di Alicia emerge come a tagli netti e profondi.

In questo secondo romanzo McCarthy cambia genere e registro, ma è chiaro l’intento “definitivo” che scaturisce con sempre maggiore chiarezza da quella contemplazione delle “fondamenta del mondo” che originano “dal travaglio delle sue creature”.

Alicia è un genio della matematica, un’intelligenza unica, lontanissima dal comune, mossa da un’inquietudine che la porta a misurarsi con domande che vanno oltre il computabile; si presenta alla Stella Maris volontariamente con solo una busta piena di contanti; alle spalle altri due ricoveri e diagnosi di sociopatia deviante, anoressia, probabile autismo, tendenze suicide e schizofrenia paranoide. I dialoghi con il dottor Cohen sono il suo tentativo di salvarsi. Fallirà, come sappiamo, ma avrà affrontato i suoi demoni, contemplato il suo travaglio.

Il lucido cinismo delle sue risposte e la drammatica altalena dei sentimenti mossi dal confronto con il terapeuta, tra la storia che l’ha condotta qui e un futuro che la spaventa e la attrae, vanno come in cerca di un punto di rottura della condizione di fragilità assoluta di cui è consapevole.

Non so bene cosa sta dicendo.

Neanche io.

Non è da lei.

Lo so.

Sta parlando della morte?

No. Solo del problema di raggiungere il mondo che più desideri.

Fatica, tra le pareti della Stella Maris, a farsi spazio la felicità che Alicia cerca disperatamente, disposta a sacrificare tutto: “Mi avrebbero portata via e sarei stata la loro eucarestia. E questa sarebbe stata la mia vita. E sarei stata felice”.

Ma prima di questa struggente conclusione nell’ultima pagina di Stella Maris, l’immagine di quella felicità ad un certo punto irrompe tra le lame della mente della giovane donna. Irrompe in un pianto liberatorio di fronte alla contemplazione della bellezza di un violino di Cremona.

È una chiave di volta nell’apertura dell’anima di Alicia, come l’oggetto magico in una fiaba antica. Un’epifania sensoriale che si contrappone alle visioni allucinate generate dal suo inconscio.

È un Amati. Fa la sua prima apparizione ne Il passeggero. A tredici anni Alicia lo compra all’asta per 230 mila dollari in contanti con la sua parte di eredità. “Sui violini di Cremona era praticamente un’autorità mondiale”, racconta Babby. “I musei le scrivevano di continuo per avere una consulenza sui loro pezzi da collezione. Costruiva modelli matematici della loro acustica”.

Sembra un episodio marginale (nessuno lo è) nella costruzione maccartiana, ma se ne intuisce la centralità simbolica quando torna nell’ultima lettera di Alicia, aperta dal fratello solo nelle ultime pagine. È un momento decisivo. Quel violino è l’eredità di Alicia.

La sola traccia della sua felicità possibile.

Quando sono arrivata a casa mi sono seduta sul letto con la custodia sulle gambe – racconta la stessa Alicia in Stella Maris – e l’ho aperta. L’odore di un violino vecchio di trecento anni non assomiglia a nessun altro. Ho pizzicato le corde ed era sorprendentemente intimo. L’ho tolto dalla custodia e mi sono messa ad accordarlo. Mi chiedevo dove gli italiani fossero andati a prendere del legno d’ebano. Per i bischeri. E per la tastiera, naturalmente. La cordiera. Ho tirato fuori l’archetto. Fabbricato in Germania. Splendidi intarsi d’avorio. L’ho teso e poi ho semplicemente iniziato a suonare la Ciaccona di Bach. In re minore? Non ricordo. Un brano cosí crudo, tormentoso. L’aveva composto per sua moglie, morta mentre lui era lontano. Ma non sono riuscita ad arrivare in fondo.

Come mai?

Perché mi sono messa a piangere. Mi sono messa a piangere e non riuscivo a fermarmi.

Perché piangeva? Perché piange?

Mi scusi. Per piú motivi di quanti potrei dirle. Ricordo di aver asciugato le lacrime dal legno di abete e di aver messo da parte l’Amati e di essere andata in bagno a sciacquarmi la faccia. Ma il pianto è tornato. Continuavo a pensare al verso: Che capolavoro è l’uomo.

Non riuscivo a smettere di piangere. E ricordo di aver detto: Cosa siamo?

Seduta lí sul letto con l’Amati tra le mani, talmente bello da sembrare irreale. Era la cosa piú bella che avessi mai visto e non riuscivo a capire come una simile cosa fosse anche solo possibile.

Tra le infinite meraviglie create dalle mani dell’uomo, Cormac McCarthy sceglie di poggiare tutto il peso simbolico e narrativo della meraviglia per il suo “protagonista estremo”, l’ultimo, sulle forme fragili di uno strumento musicale uscito dalla bottega di un artigiano cremonese. Di farne la via di fuga dall’orrore del mondo, la chiave d’accesso al mistero dell’umano, il tocco dell’inafferrabile. Forse addirittura “la mano di Dio” nella storia.

Più straordinario ancora è il fatto che di quel violino non esiste un prototipo. E semplicemente spuntato dal nulla in tutta la sua perfezione.

E lei come lo spiega? Se me lo racconta c’è una ragione.

[…] a meno di voler ammettere che sia stato inventato da Dio, c’è una figura che resterà per sempre ignota. Un omino che si addentrò con suo figlio nelle stentate foreste della piccola era glaciale dell’Italia del quindicesimo secolo e segò e spaccò gli aceri e mise i pannelli ad asciugare per sette anni finché una mattina nella luce obliqua della sua bottega disse una breve preghiera di ringraziamento al suo creatore e poi – edotto di questa cosa perfetta – prese i suoi attrezzi e ne intraprese la fabbricazione. Dicendo e adesso all’opera.

Mi scusi. Questo signore le è molto caro.

Scusi. Sí. Molto caro.

Tempo scaduto.