regole

N.54 novembre 2024

Ci sono regole e regole

"La prima regola" e "La mia classe", film in classe che raccontano la lotta quotidiana tra norma e disagio nelle periferie educative della società

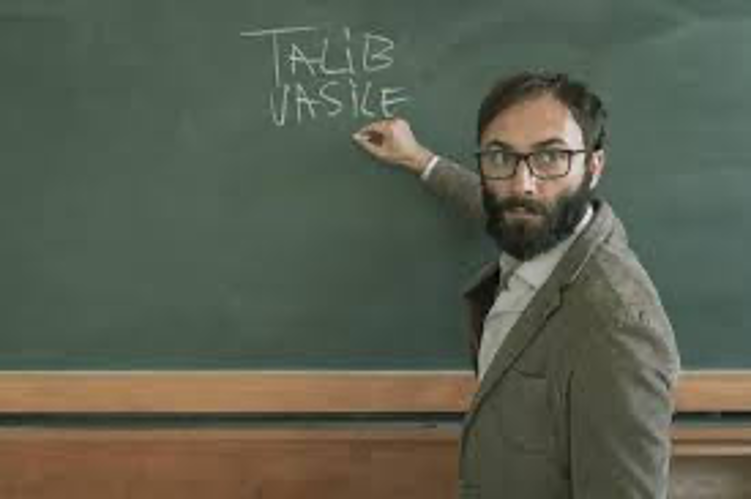

«Qui la prima regola è: nessuno tocca nessuno». È il claim di un film recente, dal titolo La prima regola, diretto da Massimiliano D’Epiro (2022) a partire dalla pièce teatrale La classe di Vincenzo Manna, ambientata in un edificio scolastico di periferia.

Presa in sé, la frase è del tutto condivisibile: in un contesto complesso come quello della scuola, dove l’aspetto educativo è continuamente messo in crisi, e dove spesso si arranca alla ricerca di un tessuto relazionale comune tra docenti, studenti e famiglie (e all’interno di ognuno di questi gruppi di persone), ripartire dal rispetto reciproco e dall’assenza di violenza può essere un programma nobile quanto necessario. Il problema è che nel film l’affermazione costituisce una minaccia, pronunciata dallo studente Nicolas nei confronti del giovane professore Gabriele, incaricato di tenere corsi di recupero a un gruppo di ragazzi problematici.

Proprio a partire da questo stravolgimento della regola, per cui a dettare legge è la logica delle gang e non la tradizionale gerarchia scolastica, il film mette in luce tutte le conseguenze – soprattutto quelle implicite – che ne derivano: la sfiducia degli insegnanti nei confronti di ragazzi considerati irrecuperabili, il disinvestimento su di loro, perché ritenuti incapaci di adeguarsi alle norme sociali.

Al film, e a una manciata di altri titoli, va dato atto della capacità di rompere il silenzio e di portare allo scoperto l’inquietudine che ha messo radici dentro e intorno alle aule scolastiche. Che lo svelamento avvenga attraverso storie molto problematiche ed eccessive, con risultati esteticamente non perfetti, o tramite modelli narrativi riconoscibili e qualche volta schematici, è secondario. Ciò che conta, mi pare, è lo sconfinamento in territori “sregolati” che hanno la forza di rimettere in questione la regola e, insieme, il suo significato. Di là della violenza di cui La prima regola è intessuto, del comportamento deviante dei protagonisti, dell’immagine di insegnanti come eroi puri ma impotenti, anzi antieroi (il professore qui è un supplente, impegnato in un ruolo “vicario”, il cui sguardo traduce l’incertezza delle direzioni da prendere), il film squaderna scenari altrimenti invisibili.

È dalla periferia, da margini non solo geografici ma simbolici, dove è posto l’edificio scolastico al centro del film, che proviene l’interrogativo sul sistema di regole su cui si basa la scuola. Regole tramandate consensualmente da generazioni, raramente negoziate o poste al centro di un serio dibattito, ma che – grazie a film coraggiosi e problematici – mostrano il loro limite, l’inadeguatezza a rispondere ai problemi educativi e formativi di un mondo che cambia e che certamente dalla pandemia in poi non è stato più lo stesso.

All’invocazione di «più disciplina», che si leva da più parti come semplicistica risposta all’aumento della violenza delle bande giovanili, La prima regola offre come controcanto il tentativo di comprendere dove si origina l’insofferenza per leggi e regole solo subite dai più giovani.

Altrettanto esplicito, sotto questo punto di vista, è La mia classe, un altro film scolastico diretto da Daniele Gaglianone nel 2013, ambientato questa volta in una classe multietnica di adulti che imparano l’italiano. Qui il vincolo della norma è dato dalla lingua che, se posseduta, consente un migliore inserimento nel tessuto sociale. Valerio Mastrandrea, nel ruolo del maestro, è il garante della correttezza (o meno) dell’espressione verbale. Il suo metodo non è quello di un apprendimento mnemonico, bensì un racconto di fatti, di situazioni quotidiane dove tutti gli studenti possano riferire le proprie esperienze, i pensieri e i sogni. La regola linguistica è collocata nel contesto della vita vissuta, e funziona come tessuto connettivo per il gruppo degli studenti che riesce a trovare canali comunicativi al proprio interno.

Così, inevitabilmente i discorsi cadono sulle difficoltà dell’ingresso e della permanenza in Italia: viaggi avventurosi, ricerche di lavoro che possa essere adeguatamente pagato, preoccupazione per amici e parenti lasciati nel Paese d’origine e, soprattutto, l’ansia per l’ottenimento del permesso di soggiorno. È qui che il film mostra tutta la contraddizione che esiste tra le regole e le aspirazioni dei singoli: fredde e insensibili le prime, incarnate le seconde. Come quelle scatole dei doveri e dei diritti che il maestro chiede agli studenti di riempire con degli esempi tratti dalla loro esperienza: la più grande, la scatola dei diritti, mostra la prospettiva che il film abbraccia, per poi fermarsi.

Perché a Issa, uno degli studenti, viene notificata la scadenza del permesso di soggiorno. Così il film perde uno degli attori, e questa perdita getta un senso di vuoto, di mancanza nel film stesso.

Perché fin da principio, sovvertendo tutte le regole della rappresentazione cinematografica, il regista è entrato in campo insieme ai fonici, agli operatori, mostrando senza reticenze il farsi del film, gli spunti a partire dai quali gli attori-studenti si sentono liberi di improvvisare, o di seguire blandi canovacci. Così anche lo spettatore entra pian piano nelle vite dei personaggi, e immagina anche quello che non è mostrato: le difficili vite degli studenti, le dinamiche che fanno di questa classe una (provvisoria) comunità interculturale, dove gli accenti si mescolano e si contaminano.

Solo gli eventi più forti – la cattura di Issa, il suicidio di Shadi – sono frutto di una evidente messa in scena: Gaglianone racconta quello che potrebbe succedere, quello che è successo molte volte, ma che da spettatori ormai vicini a questo gruppo di persone, ci auguriamo che non accada mai.

Scardinare le norme del linguaggio audiovisivo ottiene così il risultato di far riflettere sul senso delle regole: sull’ingiustizia di cui si macchiano quando violano i diritti fondamentali dell’uomo, quando sono cieche e sorde di fronte alle domande di senso o di cambiamento che non intercettano, e che rimangono inascoltate generando disagio.

Perché ci sono regole e regole.