bontà

N.53 Ottobre 2024

«Un regno dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno»

Da "Totò il buono", racconto scritto da Zavantini per Totò, al "Miracolo a Milano" di Vittorio De Sica

Non è facile essere buoni al cinema, e una lunghissima catena di film lo dimostra. Perché, secondo le migliori regole drammaturgiche, il personaggio deve trasformarsi nel corso del racconto per dar luogo ad azioni che possano interessare chi guarda. Ed è pertanto più funzionale, per ottenere un certo dinamismo narrativo, la figura del buono che diventa malvagio oppure di un cattivo che – tutto sommato – nasconde dei tratti di insospettata bontà.

Al contrario i buoni integrali, come ricorda Dostoevskij, non si segnalano tanto per le loro azioni quanto per la loro radicale differenza con il contesto in cui vivono, così inevitabilmente intessuto di male e di malvagità da farne degli estranei. Ciò chiede un impegno diverso nella costruzione dei personaggi, più facilmente rintracciabile nel cinema d’autore (da Dreyer a Rossellini fino a Von Trier, solo per citare alcuni nomi) che in quello di consumo.

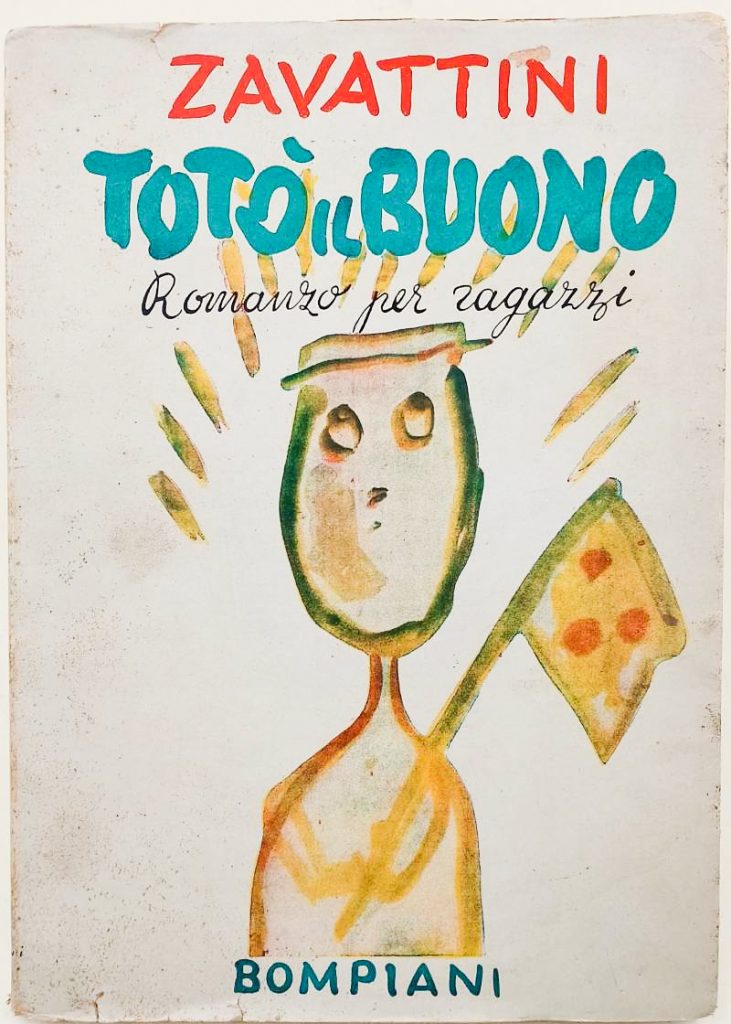

C’è un celebre esempio cinematografico che porta in vista l’attributo della bontà fin dal suo primo progetto: si tratta di Totò il buono, un soggetto scritto da Cesare Zavattini nel 1940 per Totò (Antonio De Curtis), poi apparso a puntate sulla rivista «Tempo» nel 1942, e l’anno dopo come romanzo.

A quasi dieci anni di distanza, il racconto diventa il film Miracolo a Milano (di Vittorio De Sica, 1951). Vale la pena ritornare a questo film per diverse ragioni, non ultima quella del periodo in cui è stato pensato e scritto.

Totò il protagonista, nato sotto un cavolo e allevato dalla signora Lolotta fino alla sua morte, poi rinchiuso in un orfanatrofio, è un essere innocente, un puro, sorretto da un’indole «ciecamente ottimista»:

Figuratevi che fermava la gente per strada e domandava: “Come state?” “Come sto?” rispondevano aggrottando le sopracciglia i passanti. “Come state?” insisteva Totò gentilmente. “Non vi conosco,” protestavano, tra l’altro, vedendolo vestito maluccio. E Totò precisava: “Io desidero davvero sapere come state”. La gente se ne andava borbottando[1].

Con i poveri e gli emarginati Totò costruisce una città – una sorta di anticittà, una baraccopoli opposta alla vitalissima e operosissima Milano – all’insegna di un sistema di valori egualitario e antieconomico: un luogo dove ognuno coltiva liberamente passioni e predisposizioni; dove si gode dello spettacolo della natura e gli screzi sono risolti all’insegna del buon senso. Ma la cupidigia fa sì che un ricco capitalista voglia far sloggiare tutti i “baracchesi” (abitanti delle baracche, in modo antifrastico rispetto ai “milanesi”) per valorizzarne il terreno di cui è proprietario. L’enorme sproporzione tra il potere della legge, unito a quello della forza, e la debolezza dei poveri fa sì che Totò riceva dal cielo poteri soprannaturali. Così dà sfogo ai suoi desideri: il cibo, la bellezza, l’amore, la conoscenza. E poi la bontà condivisa: “Voglio che tutti siano buoni”. Non l’avesse mai detto, tutti si alzarono e corsero nelle strade in camicia da notte, e l’uno voleva fare l’elemosina all’altro, tanto che finirono col litigare e col venire alle mani[2].

Il tono fantastico e leggermente ironico di Zavattini, ricchissimo di reminiscenze letterarie e religiose, si manifesta in questa parte del racconto che prende un ritmo accelerato e surreale, con l’impossibilità di Totò, buono divenuto demiurgo, di soddisfare i molteplici e contrastanti desideri di tutti i suoi interlocutori. Ma è il suo sguardo a non piegarsi mai alla forma esteriore delle cose: «quasi quasi era più il tempo che egli dedicava a meravigliarsi del potere ricevuto anziché ad esercitarlo»[3].

Ed è proprio questo, in fondo, il vettore del film: lo stupore, che porta a far uso della fantasia e dell’immaginazione, è ciò che vince sullo scontro, o almeno consente di metterlo tra parentesi, determinando per il conflitto sociale un esito insolito e inaspettato, con la celeberrima fuga dei protagonisti a bordo una scopa.

A suggellare questo esito è la notissima didascalia finale di Miracolo a Milano che esplicita il senso della meta: quella dell’espatrio verso «un regno dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno»

Numerosi studi consentono di approfondire i legami tra le diverse scritture (dal soggetto al film), la critica, e il pensiero stesso di Zavattini, così intriso di umori popolari e insieme di sottile ironia e di inventiva[4]. Ma, anche a uno sguardo introduttivo, è evidente la scelta di sceneggiatore e regista di valorizzare il linguaggio, nel suo senso più ricco e originario, insieme alla fantasia, come detonatori culturali e sociali, capaci di produrre straordinari effetti anche visivi (propri del cinema). Nel film «tutto sembra avere una natura doppia o meglio multipla, a partire dagli spazi e dai tempi rappresentati che esibiscono una materialità concreta e insieme una stilizzazione grottesca e favolistica»[5], e collocano la vicenda a mezzo tra il potere del denaro e la forza dell’immaginazione e dell’utopia.

All’uscita di Miracolo a Milano, avvenuta l’8 febbraio 1951 al cinema Odeon di Milano, i clangori della guerra si erano ormai spenti, lasciando spazio ai problemi anche di ordine edilizio della ricostruzione. Ma poco dopo aver terminato il romanzo Totò il buono, il 20 febbraio 1944 Zavattini scriveva all’amico Valentino Bompiani queste parole:

Valentino mio, non c’è idea politica che mi farà credere che i posteri sono da amare più dei contemporanei, quella bambina senza testa in braccio alla madre in via Messina o quella donna squartata sospesa sui fili della luce in via Nomentana, eccetera. Ho fede negli uomini che fanno il bene per subito, non per domani – e la conoscenza di parecchi praticanti l’amore per l’avvenire mi convalida nella mia opinione. Costoro, miei, tuoi amici – e l’esperienza la nutriamo con la gente che si pratica – non amano i viventi e non hanno il coraggio il dramma di questo disamore – dicono di amare le generazioni future, l’umanità. Astrazioni comode – è di straordinaria difficoltà amare il tuo prossimo, prossimo nel tempo e nello spazio – solo dalla lotta che avviene in te per realizzare questo amore può derivare una vita o una tendenza morale, dei frutti. Il mio subito, è un subito implacabile, tutt’altro che pietistico – ma faticoso, da gemere, da gridare basta, al diavolo, via. Noi siamo indegni di questo subito, e ci giudichiamo degni delle idee generali! Questo subito è concreto, è la giornata con le numerose occasioni, sono le ore e i luoghi, è la fusione con l’albero, il paesaggio, un volto, non di là da venire ma esistente quanto basta per provarmi[6].

Si tratta di una chiave per rileggere sempre Totò il buono, sotto le bombe distruttive di ieri oppure quelle più sofisticate di oggi. Incanto, fantasia e logos sono le armi incruente che i buoni spendono sempre, nell’“oggi” della Roma del 1944 quanto nel “subito” nei conflitti mondiali attuali. Armi gratuite, a disposizione di tutti. Ma armi potenti, in quanto performative. Perché augurare il buongiorno è renderlo possibile.

[1] Cesare Zavattini, Totò il buono, in Id., Opere. 1931-1986, Bompiani, Milano, 2001, p. 221. Si veda anche la nota critica (a p. 1387-1388) con informazioni sulla genesi di alcune trovate e sulla fortuna editoriale del romanzo.

[2] Ibi, p. 250.

[3] Ibi, p. 260.

[4] Sul film si veda in particolare: Maria Carla Cassarini, Miracolo a Milano. Storia e preistoria di un film di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, Biblioteca Comunale, Milano, 2021(online: https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1204210) .

Per uno sguardo più ampio su Zavattini si consultino anche: Pierluigi Ercole (a cura di), «Diviso in due». Cesare Zavattini: cinema e cultura popolare, Diabasis, Reggio Emilia, 1999; Stefania Parigi, Fisiologia dell’immagine. Il pensiero di Cesare Zavattini, Lindau, Torino, 2006; Cristina Jandelli, La scena pensante. Cesare Zavattini fra teatro e cinema, Bulzoni, Roma, 2002.

[5] Stefania Parigi, La storia di un miracolo. Introduzione alla nuova edizione, in Maria Carla Cassarini, Miracolo a Milano, cit., p. 5/518.

[6] Cesare Zavattini, Una, cento, mille lettere, Bompiani, Milano, 1988, pp. 84-85.